加快攀枝花全面转型的战略思考

魏后凯

中国社会科学院农村发展研究所

攀枝花是中国钒钛之都,也是我国重要的老工业基地。同时,攀西、柴达木、包头也是我国三大资源富集、综合开发潜力巨大的地区。

攀西地区战略性资源开发是一项国家战略。

近年来,攀枝花在推进老工业基地调整改造、城市转型、产业升级方面做了大量工作,积累了丰富经验,打造了资源型城市转型和老工业基地调整的攀枝花样本。

但是,目前攀枝花面临着一些深层次矛盾:

产业结构畸形。

钢铁“一业独大”局面未根本改变,工业比重过高,服务业严重滞后

2015年,攀枝花全部工业增加值661亿元,占GRP的71.4%,对经济增长的贡献率为78.7%;而服务业比重仅为25.2%,增长贡献率仅有18.3%

资源型特征明显。

攀枝花工业面临的问题不在于重工业偏重,而在于加工深度不够,资源综合利用程度低。

2015年,攀枝花规上工业总产值中,采掘及黑色金属工业占56.3%,加上化工、电力,所占比重达到73.4%

创新驱动力不足。

与西部其他地区一样,攀枝花目前增长主要依靠资源、投资拉动,创新驱动的格局尚没有完全形成

矿区环境治理压力大。

当前,攀枝花已进入全面转型的新阶段,有条件也有能力打造成为西部地区率先实现城乡全面转型的典范。

从发展阶段看

2015年攀枝花人均GRP为12058美元,接近世界银行高收入经济的门槛(人均GNI为12616美元)

从人均GRP看

攀枝花相当于工业化后期,但产业结构、工业内部结构仍停留在工业化初中期阶段

从城镇化阶段看

2015年攀枝花为64.74%,已进入城镇化中期的减速阶段,也已经进入了中级城市型社会

从城乡关系看

2015年攀枝花城乡收入差距为2.36,已经进入向双向城乡一体化转型的阶段

从攀枝花近年来在转型升级方面做了大量工作,已有较好的基础。目前正在由“钒钛之都”向“康养胜地”、由“百里钢城”向“阳光花城”转型。

新时期如何加快攀枝花的全面转型?

1.进一步加大科技投入,依靠科技创新,提高资源加工深度和综合利用程度,实现攀枝花的二次创业和再工业化。

攀枝花工业化并没有完成,需要再工业化

攀枝花的工业不单纯是升级的问题,还需要适度多元化,改变钢铁“一业独大”的局面

强化创新驱动,建设创新型区域

科技创新与企业规模呈U形关系

要充分发挥中小型专业化的民营科技企业的作用

2.要走出老工业基地调整“就工业论工业”的误区,树立“以全面转型促全面振兴”的理念,大力推进现代农业和第三产业发展,促进一二三产业深度融合。

对攀枝花而言,要实现大转型就需要服务业大发展

产业融合存在不同的层次,市域、区县、园区存在产业融合的问题,乡镇和村庄也存在产业融合的问题

台湾胜洋休闲农场:位于宜兰县员山乡尚德村,拥有5公顷的胜洋水草园

3.要按照链式发展、集群化的思路,培育一批规模大、有影响力和竞争力的主导优势产业链。当前要重点培育钒钛产业、康养产业和生物产业三大主导优势产业链

钒钛产业链

钒钛具有添加剂的性质,钒钛产业不可能都在攀枝花发展,要有所为、有所不为,确定重点产业领域和环节

康养产业链

要解决交通问题

重塑地区形象:要改变钢城的形象

生物产业链

包括生物农业、生物医药等

实现生物产业与康养产业的有机融合

4.要突破单纯城市转型的思路,从城乡一体化和全面小康的视角,打造新农村建设的2.0版,加快推进乡村转型。

新农村建设1.0版:

十六届五中全会提出的总体要求:生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主

新农村2.0版?

三个不同视角

强、富、美的思路:农业要强、农民要富、农村要美

城乡一体化的思路:城乡居民基本权益平等化、城乡公共服务均等化、城乡居民收入均衡化、城乡要素配置合理化、城乡产业发展融合化

全面小康的思路

成都新村建设:

小规模、组团式、微田园、生态化

湖州安吉鲁家村

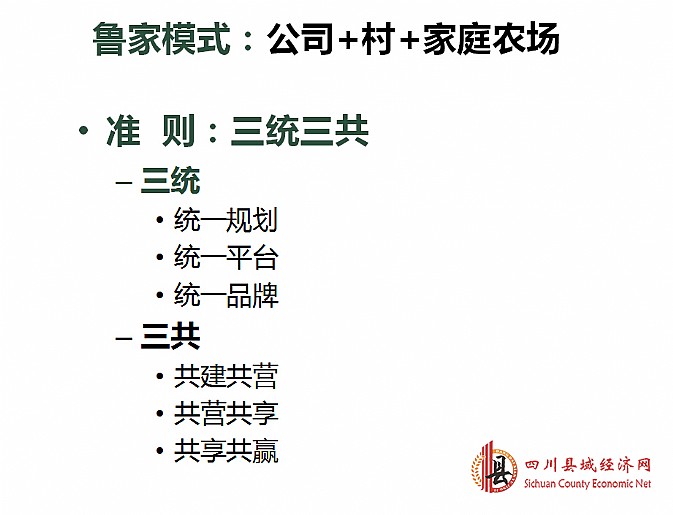

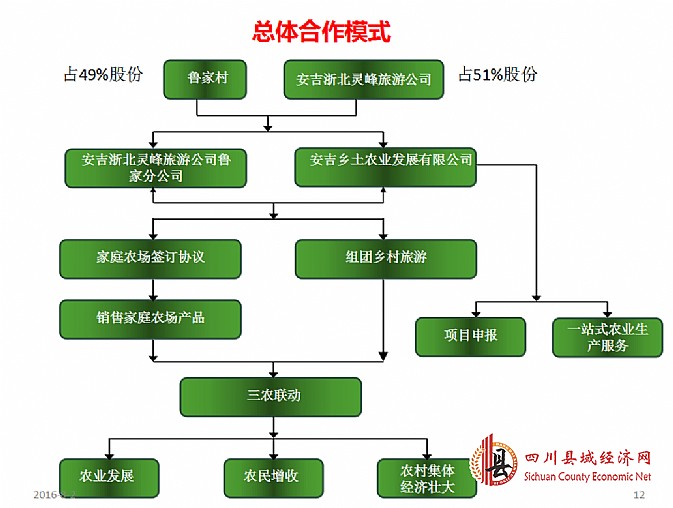

采取公司+村+家庭农场方式,打造中国第一个家庭农场集聚区和示范区

5.加快推进攀枝花由“生产型城市向”向“消费型城市”、“民富型城市”转型 。

目前攀枝花仍是一个典型的生产性城市:

2015年攀枝花人均GRP比全国平均水平高50%左右;

但城镇居民人均可支配收入比全国平均水平低3%,城镇居民人均消费支出比全国平均水平低7左右;

攀枝花农村居民人均可支配收入仅比全国平均水平高12.6%,农村居民人均生活消费支出仅高7.4%。