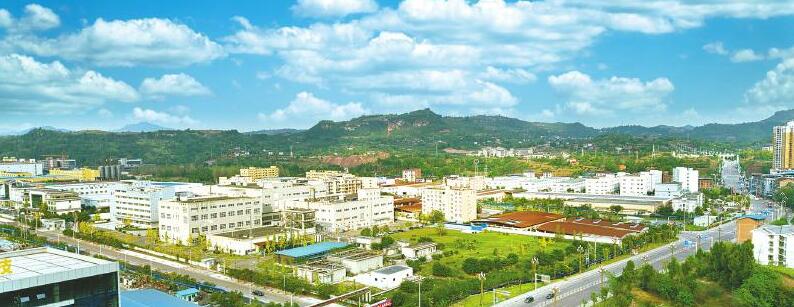

四川达州通川经济开发区。

川菜高新技术产业示范园。

近年来,达州市通川区纵深推进“三城三地三片区”(实力之城、活力之城、魅力之城;通达开放前沿地、城郊旅游目的地、幸福宜居首选地;都市商贸物流集聚片区、环凤产城一体发展片区、北部农旅融合发展片区)发展战略,创新服务展现“主城担当”,项目推进创造“通川速度”,深化改革彰显“通川创新”,城市更新凸显“通川温度”,书写实干争先、向上向前的动人篇章。

实干筑基,锻造“实力之城”产业筋骨

走进四川达州通川经济开发区(以下简称“通川经开区”),“川汉子”肉制品精深加工项目现场一片繁忙景象。智能化生产线正在加紧生产,有条不紊地执行一道道工序,与传统加工车间截然不同的高效作业模式让人眼前一亮。

“自10月一期项目全面投产以来,公司订单量持续上涨,这对我们来说,是机遇更是挑战。”该项目生产中心总监吴学明说,二期项目占地200亩、总投资11亿元,主要生产红烧肉、午餐肉,正式投产后年生产能力将达10万吨,产值将达30亿元。

近年来,通川区立足资源禀赋和产业基础,系统谋划四大百亿级园区,着力延链、补链、强链,加快构建具有通川特色和优势的现代化产业体系。目前,通川经开区已初步形成以川菜园、宏隆肉类为代表的农产品加工产业园;以固源医疗器械、地奥集团天府药业、国药控股(达州)为代表的医药健康产业园;以哈创科技、帝泰克、通纤新材料为代表的智能制造产业园;以源美冷链、西南冷链为代表的公铁物流产业园。今年以来,通川区智能家居产业园、中医药产业园等50余个重点项目“储、开、建、投”有序推进。

高质量项目夯实高质量发展根基,这是通川区发展的信心所在。今年以来,通川区委、区政府主要负责人带队外出招商20次,市区联动招商6次,区级招商小分队赴北京、上海、西安等18个重点城市“一对一”登门拜访,考察九州通医药集团、国家增材制造创新中心等企业、院所60余家,邀请云上有品、国科氢源等80余家企业赴通川洽谈项目合作,引进通川乳制品全产业链等项目83个。

科创赋能,点燃“活力之城”奋进引擎

加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。近年来,通川区大力实施科技创新首位战略,通过培育创新主体、厚植创新沃土、提升自主创新能力、加速科技成果转化,赋能全区经济社会高质量发展。

“科技局为我们搭建校企合作平台,与四川大学合作成功开发了轻质墙板智能生产线,还帮助建立了工程技术研究中心,进一步提升公司的技术创新能力和水平。”会欧机械技术中心副主任向学问说。会欧机械是一家集新型节能建材机械装备研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业,拥有30余项自主专利技术。

通川区坚持把高新技术企业培育、发展和壮大作为科技创新工作的“牛鼻子”来抓,建立完善以创新型领军企业为龙头、高新技术企业为主干、科技型中小企业为基础的创新型企业集群梯次培育发展体系,聚焦科技创新赋能,多措并举提升服务能力,为辖区企业自主创新和效益提升注入强劲动能。

人才是科技创新的核心驱动力。通川区聚焦全区重点行业领域发展,制定《人才科技大支撑行动工作方案》,出台《通川区人才激励办法》等,完善人才支持政策体系。同时,不断优化人才服务,开展重点人才走访慰问活动,慰问专家人才40余人次,积极落实引进人才2023年度安家补助和岗位激励奖180余万元。

厚植民生,绘就“魅力之城”多彩画卷

稳就业就是保民生。今年以来,通川区共举办现场招聘会34次,提供岗位6.8万余个,打造区、乡、村、园区“四级”就业公共服务体系,认定就业帮扶基地31个、见习基地37家。创新设立“骑手驿站”“共享空间”等零工大本营12个,培育国有劳务公司1家、乡镇劳务专合社17个、村(社区)劳务经纪人200名,举办劳务品牌和返乡创业培训57场次、惠及群众2000余人次。

通川区升级打造“理论专家、思政名师、乡贤能人、星火青年、红色巾帼”特色宣讲队,全覆盖开展重大主题宣讲600余场。同时,成功举办全区首届慈善大会、“川渝陕”龙舟邀请赛、三下乡等活动,惠及群众达30余万人次。

既承载“烟火气”,也创造新生活。结合危旧房改造工作,通川区加速推进民生花苑(姚家大院)等16个中心城区危旧房改造项目。有力保障达州绕西高速、西渝高铁等省市重点项目建设,108套保障性租赁住房进入施工图完善阶段,惠民嘉苑、阳光家园等项目建成完工。

绘就民生“底色”,擦亮发展“成色”。随着一件件民生实事稳步推进,通川人民的日子越过越好。全区上下以感恩之情、奋进之志、实干之行,提速通川现代化建设步伐。

激活城市“细胞” 打造魅力通川

□郑涛

走进通川区东城街道文江祠社区文明大院内的共享食堂,温馨的墙面装饰、宽敞明亮的大堂,以及干净整洁的地面和全新的桌椅餐具,令人眼前一亮。

在干净整洁的就餐区里,刚出锅的饭菜香气扑鼻,各式菜品整齐摆放,让人目不暇接。

“我经常到这里来吃饭,这些菜品价格合理,符合我们老年人的口味,吃得放心。”独居老人梁尤万对共享食堂赞不绝口。饭后,他与老年朋友们在共享食堂旁边的文江祠书院参加下象棋、写书法等活动,其乐融融。

文江祠社区文明大院建于20世纪80年代初期,是一个典型的老旧楼院。近年来,通川区通过盘活闲置资产,在原有基础上扩展出600余平方米的新办公楼,不仅有提供惠民助餐服务的共享食堂,还设立了文江祠书院,开设琴棋书画、形体礼仪等各类兴趣培训课程,通过构建“共融共建、共治共享”的基层治理新格局,着力提升市民群众幸福感。

共融共建,共治共享。文江祠社区只是通川推动治理体系现代化的一个缩影。

荷叶街251小区的蜕变,是通川区老旧小区改造的又一亮点。青砖灰瓦、仿古亭廊,小区院墙上镶嵌的书、礼、孝、善等牌匾在阳光下熠熠生辉。改造升级后,251小区独有的文化韵味吸引游客“打卡”。

居民老张对于小区入口的那幅画尤为自豪,那是他与社区工作人员用3天时间共同创作的,不仅记录了小区的旧貌,更寄托了大家对美好生活的向往和追求。

将打造“居者心怡”的幸福宜居首选地作为目标,通川区始终把群众对美好生活的向往作为奋斗目标,精准发力、聚焦重点、补齐短板,在完善基本功能、优化人居环境、提升居住品质等方面下足“绣花”功夫,不断加快老旧小区改造步伐,提升城市形象和品位,打造魅力通川。

郑涛 (图片由达州市通川区委宣传部提供)